Der abgeschiedene Westen Madagaskars

Autos hupen, Verkehr dröhnt. Lautes Stimmengewirr vermischt sich mit Strassenmusik und Baulärm. Ein leichter Wind weht die vielfältige Geräuschkulisse den Hügel hinauf, wo unser kleines Hotel erhöht in der Oberstadt von Antananarivo liegt.

Soeben erst in Madagaskar gelandet, blicken wir neugierig auf das weite Dächermeer der Hauptstadt. Ihr langer Name wird gerne abgekürzt: Fast alle nennen die Millionenstadt einfachheitshalber Tana. Umgeben von grünen Bäumen und zahlreichen Sitzgelegenheiten, die sich auf den beiden Terrassen des sympathischen Gästehauses verteilen, fühlen wir uns sofort wohl und lauschen dem aufdringlichen Klang von Tana. Als es auf der südlichen Erdhalbkugel dämmert, kühlt die Luft rasch auf Gänsehauttemperatur ab. Schon bald fallen wir müde ins Bett, und draussen regnet es in Strömen.

Antananarivo – auf sieben Hügeln erbaut

Ausgeschlafen machen wir uns am nächsten Vormittag zu einem ersten Stadtbummel auf. Der freundliche Rezeptionist warnt uns eindringlich vor der lebendigen Unterstadt mit ihrem grossen Markt, wo in diesen Tagen Proteste stattfinden. Wahlen stehen an, und wegen allfälligen Strassenblockaden sollen wir uns nicht in das Gewusel der Unterstadt stürzen. Auch legt uns der junge Mann ans Herz, sämtliche Wertsachen inklusive Kamera und Mobiltelefone hier im Belvedere Hotel zu lassen. Dass Tana nicht als ungefährliches Pflaster gilt, war uns bekannt – aber gleich so? Seufzend gehorchen wir, stecken allerdings eines unserer Handys wegen der hilfreichen Navi-App trotzdem ein, nicht damit wir es sind, die letztendlich verloren gehen…

In Tana leben rund zwei Millionen Leute auf engstem Raum, was etwa einem Zehntel aller Madagassen entspricht. Ein kunterbunter Mix aus Menschen mit mehrheitlich afrikanischen und asiatischen Gesichtszügen, die alle eine gemeinsame Sprache sprechen: das vom Indonesischen abstammende Malagasy. Der Spaziergang durch die Oberstadt verläuft entspannt, achtgeben müssen wir allerdings auf die unebenen Gehsteige und vorbeifahrenden Autos in den engen Altstadtgassen. Händler machen mit Vanilleschoten, Sonnenbrillen oder Kunsthandwerk auf sich aufmerksam. Aufdringlich sind jedoch lediglich Bettlerinnen mit Kleinkindern auf dem Arm, die mit einem freundlichen „Nein“ nicht abzuschütteln sind. Sie lassen uns erst dann in Ruhe, als ich nach einer Weile schroff reagiere, was mir wiederum wehtut.

Das Taxi erweckt schon von aussen keinen sonderbar guten Eindruck und von innen erst recht nicht: lose Kabel, abgebrochene Teile, zerschlissene Polster, alles verlottert. Der Motor aber läuft, wenn auch stotternd. Trotzdem erreichen wir wohlbehalten den Königshügel, wo der ehemalige Königspalast majestätisch thront. Der sogenannte Rova, ein herrschaftliches Areal mit zahlreichen Palastbauten, gilt als Wahrzeichen der Stadt. Die Rundumsicht von hier oben ist sensationell. Inmitten des Hochlandes erstreckt sich die Metropole auf durchschnittlich 1300 Höhenmetern über mehrere Hügel und mutet ländlich an. Die Ebenen ringsum die Innenstadt sind dem Reisanbau vorbehalten; grüne Felder breiten sich zwischen den verschiedenen Stadtteilen aus.

Frühmorgens um fünf Uhr ist es bereits taghell. Dem Verkehrsdschungel von Tana entflohen, steht uns ein langer Fahrtag bevor. Auf der Hauptverkehrsachse Richtung Süden rollt viel Verkehr. Das Teerband ist verhältnismässig schmal, das Kreuzen von Lastwagen nicht überall ohne Abbremsen möglich, die Aufmerksamkeit unseres Fahrers Malala stets gefordert. Zudem ist der Asphalt stellenweise aufgerissen oder mit Schlaglöchern übersät. Eine rotbraune Hügellandschaft und grüne Reisfelder ziehen am Busfenster vorbei, immer wieder passieren wir wuselige Dörfer. Frauen in bunten Kleidern balancieren geflochtene Körbe oder weite Becken mit Gemüse oder Früchten auf ihren Köpfen. Schwerere Lasten wie Heuballen oder Lehmziegel werden im Hochland traditionell mit Zebukarren transportiert. Das ist eine Art Holzkutsche, gezogen von zwei Buckelrindern, sogenannten Zebus: Rinder mit einem grossen Fetthöcker hinter dem Kopf. An der Strasse stehen riesige Säcke mit Holzkohle zum Verkauf bereit – in rund neunzig Prozent der Haushalte wird auf dem Feuer gekocht. Mittags die Stadt Antsirabe erreicht, biegen wir auf eine staubige Nebenstrasse ab. Je weiter westlich wir gelangen, desto weniger Fahrzeuge sind zu sehen, dafür umso mehr winkende Menschen. Die Landschaft verwandelt sich allmählich, die Hügel werden sanfter und die Vegetation trockener.

Als wir in Miandrivazo ankommen, ist es kurz nach sechs, und es dunkelt soeben ein. In zwölf Stunden haben wir 400 Kilometer zurückgelegt, was abzüglich Pausen gerade mal eine Durchschnittsgeschwindigkeit von rund 30 Kilometer pro Stunde ausmacht. Die angenehmen Hochlandtemperaturen hinter uns gelassen, zeigt das Thermometer im Tiefland auch abends noch 30 Grad an. Im Hotelzimmer ist es stickig, draussen schwülheiss, selbst die sanfte Brise zu warm. Kaum geduscht, sind wir wieder verschwitzt. Als der erste Tag unserer geführten Gruppenreise in eine tropische Nacht übergeht, gönnen wir uns einen ersten Drink. Mit unserem madagassischen Reiseleiter Patrick und einer international gemischten Truppe von zehn Leuten bereisen wir die kommenden zehn Tage den abgelegenen „Wilden Westen“ Madagaskars. Das Gebiet ist touristisch wenig erschlossen, was vor allem auf die dürftige Infrastruktur zurückzuführen ist. Was uns wohl alles erwarten wird?

Flussabwärts auf dem Tsiribihina

Anderntags geht unsere Reise auf dem Wasser weiter. Das Dorf Miandrivazo ist der Ausgangspunkt für Bootstouren auf dem Tsiribihina-Fluss. Singend begrüsst uns die fünfköpfige Bootscrew, am Ufer versammeln sich zahlreiche Schaulustige. Braunrot schlängelt sich der breite Fluss durch den trockenen Landstrich weiter gegen Westen, das Ufer ist von Sandbänken und Buschland gesäumt. Immer wieder tauchen kleine Dörfer am Horizont auf. Als wir näherkommen, schreien Kinder aufgeregt und winken, und wir winken zurück. Manche Frauen waschen Wäsche im Fluss, andere seifen sich ein und schrubben sich selbst, Knaben und Mädchen planschen vergnügt. Auf dem Oberdeck unseres Bootes gibt es ein paar Liegen, entspannt erhaschen wir Einblicke in das ländliche, beschwerliche Alltagsleben der Madagassen. Im schattigen Unterdeck stehen ein langer Tisch und harte Holzbänke, wo uns der dürre Koch mit Zahnlücke das Essen aus der winzigen Bordküche serviert. Die Verhältnisse sind bescheiden, ein Klo gibt es nicht. Diese unvermeidlichen „Geschäfte“ erledigen wir an Land – der sympathische Patrick nennt es liebevoll „Bushy-Bushy“.

Nachmittags ist es trotz Fahrtwind brütend heiss. Der Fluss zwängt sich inzwischen durch eine schmale grüne Schlucht. Die Abkühlung bei einem versteckten Wasserfall ist eine Wohltat und zugleich die heutige Dusche. Abends legen wir an einer Sandbank an, wo das Nachtlager aufgeschlagen wird. Die Crew stellt emsig Zelte für uns auf und errichtet ein Buschklo. Später knistert ein Lagerfeuer, und am klaren Nachthimmel leuchtet ein Sternenmeer. Gitarrenklänge durchbrechen die Stille. Die gesamte Mannschaft singt voller Leidenschaft, und wir lauschen gebannt den madagassischen Songs, die unsere Seele berühren.

Am nächsten Tag nimmt das Leben an Bord denselben Lauf. Auflockernd ist der Besuch eines Dorfes. Rasch umzingeln Kinderscharen uns weisse Exoten, greifen kichernd nach unseren Händen und begleiten uns auf unserem Spaziergang. Die Dorfbewohner hausen in ärmlichen Strohhütten, ohne Strom und Komfort. „Viele der Kinder gehen nicht zur Schule“, klärt Joseph von der Bootscrew auf, „es mangelt an Platz und Schulgeld. In Madagaskar kostet Schule Geld. Geld, das Eltern oft nicht haben. Zur Schule zu gehen ist Luxus, ein Privileg.“ Ich schlucke einmal leer. Manche Kinder betteln nach Bonbons, Seife, Kugelschreiber, leeren PET-Flaschen und Geld, doch wir sollen nichts geben, weil wir nicht alle berücksichtigen könnten und es deshalb zu Streitereien käme. Auch würden die Kinder sich daran gewöhnen, dass Touristen Geschenke bringen, man würde sie gar zum Betteln erziehen. „Es gibt ein verwöhntes Dorf, da werden die Leute inzwischen aggressiv, wenn Besucher mit leeren Händen aufkreuzen“, erklärt Patrick. Das stimmt mich nachdenklich, aber gleichzeitig tut es weh, in die enttäuschten Gesichter der bettelarmen Kinder zu blicken.

Kilometer um Kilometer gleiten wir auf dem Tsiribihina dahin. Der Nachmittag auf dem Schiff fühlt sich wie unter einem blasenden Haarfön an. Die Novembersonne knallt von einem stahlblauen Himmel. Jetzt, zu Beginn der Regenzeit, steigen die Temperaturen allmählich gegen vierzig Grad an, zumindest im Tiefland des Inselwestens. Erste Baobabs geraten in Sicht. Die eigentümlichen Affenbrotbäume sind eine Augenweide. Als wir heute am nächtlichen Lagerplatz anlegen, hüpfen wir in den trüben Fluss, um uns etwas abzukühlen. Als die Abendsonne untergeht und uns das letzte Licht des Tages nimmt, hocken wir in der Runde im Sand und schlürfen zufrieden ein Bier. Patrick und Joseph entlocken ihren Gitarren wieder Melodien und einige trällern mit oder tanzen. Die Campingnacht ist lau, der Schlaf im Zelt gut.

Am darauffolgenden Mittag erreichen wir das Ziel, den Ort Belo-sur-Tsiribihina. Dankend verabschieden wir uns von der gütigen Crew und vom abenteuerlichen Bootsleben und steigen in die bereitstehenden Jeeps um. „My name is Fali“, begrüsst uns der Fahrer mit hochgezogenen Mundwinkeln. Eine rötliche Sandspur bahnt sich nordwärts, die Fahrzeuge rumpeln im Konvoi über die ausgewaschene Allradpiste. Links und rechts breitet sich flaches Gras- und Buschland aus, die Fahrt ist eher eintönig. Auf halber Strecke ist die Fahrbahn plötzlich unpassierbar: Ein roter Minivan steckt in einer Schlammpfütze fest, das rechte Hinterrad tief im nassen Sand eingegraben. Das mehrmals versuchte Abschleppen und Anschieben der Helfer ist erfolglos, das vollgepackte Fahrzeug verfügt nur über Zweiradantrieb. Nach einer Stunde ist klar, hier gehts nicht weiter. Querfeldein versuchen unsere Fahrer, den Unglücksbus zu umfahren, was schliesslich gelingt.

Nach hundert Kilometern und knapp fünf Stunden sind wir beinahe am Ziel, erst steht aber noch das Überqueren des Manambolo-Flusses an. Die Fähre gleicht einem grossen Floss und bietet gerade einmal Platz für vier Autos. Die Auffahrt über die steile Rampe schafft nicht jeder Lenker auf Anhieb. Das ganze Unterfangen zieht sich arg in die Länge, ist allerdings ein willkommenes Spektakel.

Tsingys – eine verwitterte Felslandschaft

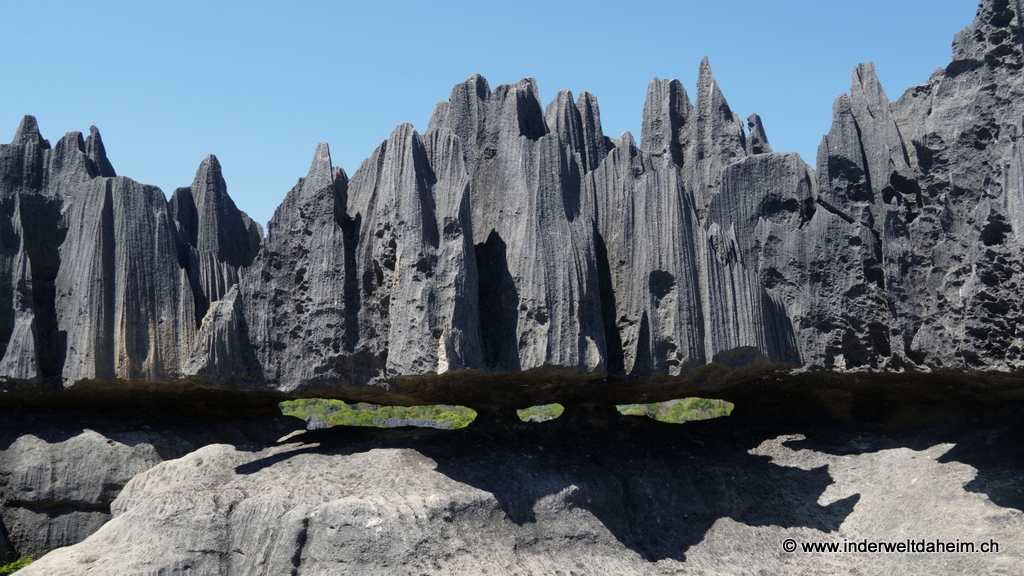

Als wir ausserhalb des Dorfes Bekopaka im Hotel ankommen, ist es schon stockdunkel. Die heiss ersehnte Dusche tut gut, aber schon nach einer Viertelstunde sind wir erneut schweissgebadet. Die Attraktion dieser Gegend sind die Tsingys, eine aussergewöhnliche Felslandschaft, geschützt im Bemaraha Nationalpark. Über Jahrmillionen lag dieser Inselteil unter dem Meeresspiegel, und unter Wasser entstanden dicke Kalksteinschichten. Als sich der Ozean zurückzog, blieb ein gigantisches Riff zurück. Regen schliff den Kalkstein zu meterhohen Spitzen und Nadeln. Das madagassisches Wort Tsingy bedeutet übersetzt: wo man nicht barfuss gehen kann.

So schnüren wir am nächsten Morgen die Trekkingschuhe, um auf der anstehenden Wanderung unsere Füssen vor dem schroffen, teilweise messerscharfen Gestein zu schützen. Eine Holperpiste schlängelt sich durch den Busch – für die 17 Kilometer bis zu den Great Tsingys benötigen wir über eine Stunde. Als wir um halb neun Uhr beim Parkplatz ankommen, fühlt sich die Morgenluft schon wie Mittagshitze an. Jetzt geht es zu Fuss weiter. Unsere Gruppe teilt sich auf: Die eine Hälfte unternimmt ein anspruchsvolles Trekking, das mitten durch die verwitterten Felsnadeln führt, die andere Hälfte einen einfachen Rundgang am Rande der Tsingys. Auch Roland und ich teilen uns auf, denn mit meinen angeschlagenen Achillessehnen wage ich mich nicht an die anspruchsvolle Tour heran.

Nun bin ich in gemütlichem Tempo mit den über Sechzigjährigen unterwegs, das passt wunderbar. Denn unser Spaziergang durch den Wald entpuppt sich als aufregende Wandersafari – damit habe ich nicht gerechnet. Der hier ansässige Führer Angelo entdeckt viel Wildlife. Mein Herz schlägt höher, als er im lichten Wald die ersten Lemuren oben im Geäst entdeckt. Süsse weisse Gesellen, die sich von uns keineswegs stören lassen. Lemuren sind Primaten, die ausschliesslich auf Madagaskar leben und zu den Feuchtnasenaffen gehören. Vögel pfeifen und Insekten zirpen so laut, der Dschungel scheint zu kreischen. Später sichten wir noch eine braune Lemurenfamilie, Chamäleons und ein Leguan. Auch die Aussicht auf die bizarren Tsingys beflügelt, aber mein Höhepunkt ist ein weisser Lemur, der nur wenige Meter von uns entfernt einen Ast umklammert. Sein Fell schaut flauschig aus, sein Gesicht und die Ohren sind rabenschwarz. Es ist ein Von-der-Decken-Sifaka. Diese Lemurenart ist tagaktiv und hält sich meistens in den Bäumen auf. Ihr langer Schwanz ist länger als der Körper, der etwa 50 Zentimeter misst; auch Füsse und Zehen sind verhältnismässig lang. Der plüschige Kerl ist zum Knuddeln und schaut mich mit seinen orangefarbenen Knopfaugen treuherzig an. Und ich frage mich, wer hier nun wen beobachtet…

Während ich mich an den zahlreichen Lemuren erfreue, kraxelt Roland und die andere Hälfte mit Klettergurten durch die steil aufragenden Kalksteingebilde. In den Spalten wachsen mancherorts Bäume oder Aloen, Wurzeln krallen sich an die steilen Felszacken – ein Hauch pflanzliches Leben in der Steinwüste. Auf allen Vieren kriechen sie durch enge Höhlen, erklimmen senkrechte Leitern, klettern an Griffen bergan und überqueren Hängebrücken. Und dann passiert es. Ein Fehltritt. Unverhofft liegt Roland plötzlich am Boden. Neben seinem sowieso schon schmerzenden linken Knie tun nun dummerweise auch rechter Fuss und Daumen weh – wahrscheinlich beides verstaucht. Humpelnd und unter quälenden Schmerzen schafft er es bis zum Parkplatz zurück.

Den Nachmittag sowie den nachfolgenden Tag verbringt der Patient liegend mit Eis und wir hoffen, dass die Schwellung am Fuss bald zurückgeht. Zudem plagen uns wie fast alle in der Gruppe Verdauungsbeschwerden, bei manchen begleitet von lästigem Durchfall. Während Roland das Bett hütet, geht für mich das Gruppenprogramm weiter. Am Flussufer steigen wir morgens in zwei bereitstehende Doppelkanus und lassen uns von den lokalen Bootsmännern den Manambolo flussaufwärts und später wieder zurückrudern. Beidseitig ragen hohe Felswände auf, sachte gleiten die Holzboote über das Wasser, laute Vogelrufe begleiten unsere gemächliche Fahrt. Die Naturkulisse ist berauschend, leider geht für mich die friedvolle Morgenstimmung im Geplapper der anderen etwas verloren.

Wieder am Ausgangspunkt angelangt, erwartet uns eine Rundtour durch die Small Tsingys, eine den Great Tsingys ähnelnden Felslandschaft, aber wie es der Name verrät, im Kleinformat. Die Wege sind schmal und überall lauern spitze Felsvorsprünge oder lose Steine, vorsichtig zwänge ich mich zwischen hohen Wänden hindurch. An gewissen Stellen erleichtern Leitern, Seile oder Brücken das Erforschen des Felslabyrinths, ständig ändern sich Blickwinkel und Ausblicke. Wieder bin ich mit dem langsamen Grüppchen unterwegs und froh darüber, bleibt auch genügend Zeit, um zu verschnaufen und fotografieren. Und dann entdecke ich jenes Tier, wonach wir alle längst Ausschau halten: ein Chamäleon. Ich bin mächtig stolz. Gut getarnt sitzt das lustige Geschöpf im schattigen Geäst und verharrt in derselben Stellung, auch als wir uns näher heranpirschen.

Die Mittagssonne brennt erbarmungslos. Trotzdem verzichten Karin und ich auf den Jeep-Transport zurück zum abseits gelegenen Hotel und machen uns zu Fuss auf den staubigen Weg. Jetzt im November ist Mangosaison. Unter riesigen Mangobäumen liegen haufenweise herunter gepurzelte Früchte, die meisten zertreten oder deren Schale aufgeplatzt. Bei einer Marktfrau kaufen wir ein paar der reifen Tropenfrüchte – ein saftig süsser Schmaus. Der Abstecher ins Zentrum von Bekopaka lässt uns ins wahre Dorfleben eintauchen. Glücklich, aber ausgelaugt, kehren wir ins Hotel zurück, wo der Nachmittag am Pool allmählich in einen schwülwarmen Abend übergeht.

Zwei erlebnisreiche Tage sind um. Die Reise geht weiter, und Roland geht es zum Glück ein bisschen besser. Ein langer Fahrtag steht bevor, die Abfahrt ist für halb sieben in der Früh angesagt. Nach der spektakulären Flussüberquerung mit der kleinen Fähre rumpeln wir im Geländewagen dieselbe Piste zurück. Zurück bis zum Ufer des Tsiribihina, wo eine weitere aufregende Fährpassage ansteht. Danach sitzt Fali wieder konzentriert am Steuer und lenkt sein Vehikel geübt über die sandige Fahrbahn. Hin und wieder plaudern wir mit dem liebenswürdigen Madagassen, der etwas Englisch spricht. Viele Menschen sprechen und verstehen „nur“ Malagasy, und wenn sie noch eine andere Sprache beherrschen, dann in der Regel Französisch. Für Fali und die restlichen Jeepfahrer ist es die letzte Tour in diesem Jahr und der Familienvater freut sich darauf, ausgiebig Zeit mit seinen Kindern zu verbringen. Der Besuch der Tsingys ist während der Regenzeit unmöglich, das Dorf Bekopaka abgeschnitten. Die aus dem regenreicheren Hochland kommenden Flüsse verwandeln sich in den kommenden Monaten in reissende Ströme. Fällt hier in diesem trockenen Landstrich etwas Regen, werden die abenteuerlichen Pisten rasch schlammig und unpassierbar.

Im Land der Baobabs

Inzwischen prägen Baobabs den Busch. Die ansehnlichen Affenbrotbäume recken weit in den Himmel. Einige tragen ein Blätterkleid, andere präsentieren sich „nackt“. Die blätterlosen Exemplare sehen aus, als strecken sie ihre Wurzeln in den Himmel. Der Nachmittag ist schon weit fortgeschritten, als wir die Baobab-Allee erreichen. Eine Laune der Natur, zahlreich stehen die majestätischen Bäume auf diesem Streckenabschnitt in Reih und Glied. Die berühmte Baobab-Allee gilt als ein Highlight unserer Tour. Die sonderbaren Bäume sind mehrere hundert Jahre alt und können in ihren Stämmen reichlich Wasser speichern, daher ihre merkwürdige Form. Sechs von acht verschiedenen Arten sind in Madagaskar endemisch, das heisst, sie kommen nur hier vor.

Gemächlich schlendern wir durch die Allee der afrikanischen Art und können uns kaum sattsehen. Die Sonne steht inzwischen schon tief am Himmel und wirft ein goldenes Licht auf die uralten Baumriesen, die langgezogene Schatten werfen. Die Stimmung ist magisch. Als sich die Abendsonne am Horizont verabschiedet hat, heben sich die Baobabs allmählich schwarz von der dämmrigen Umgebung ab.

Die Uhr zeigt schon sieben Uhr, als wir nach insgesamt 200 Fahrkilometern ans heutige Ziel gelangen. In der Dunkelheit ist das Gewusel von Morondava schwer auszumachen. Aber Fali kennt sich aus, er wohnt mit seiner Familie in diesem Hafenstädtchen an der Westküste. Viele Menschen hier leben vom Fischfang. Dank der relativ nahegelegenen Baobab-Allee hat sich der Ort aber auch zu einem touristischen Zentrum entwickelt. Kurz bevor wir in der Hotelmeile das Gästehaus in Strandnähe erreichen, sagt Patrick das, was er immer sagt, wenn wir abends irgendwo ankommen: „Ok guys, we go now to the reception and I give you the keys for your rooms. Please have a look at the menu first and order food as it is always the best to order in advance. So lets say we meet at seven for dinner then.“

Der nächste Vormittag gehört uns, wir können das Programm nach unserem Geschmack und Rhythmus gestalten. Es gibt solche in unserer Truppe, die das Hotel nicht verlassen, was für uns kaum nachvollziehbar ist, denn wir wollen natürlich den Pulsschlag der Stadt fühlen. Am Strand bringen Fischer ihren Fang an Land, Menschenmengen umringen die hölzernen Boote. Kinder planschen im seichten Meer und Jungs spielen Fussball. Einige kommen auf uns zu, bitten um ein Foto und brechen in schallendes Gelächter aus, wenn sie sich im Display der Kamera erkennen. Wie wild tanzen Kinder um uns herum und grölen vergnügt.

„Salama!“, grüssen wir die Menschen und ernten oftmals ein Schmunzeln oder Winken. Auch in den farbenfrohen Strassen und auf dem Markt zaubern wir mit einem freundlichen Lachen so manchen skeptischen Blick weg und das Eis schmilzt. An einer Strassenecke sitzen Schneiderinnen im Schatten und nähen auf ihren alten Singer-Nähmaschinen, bis wir ihren Arbeitsalltag mit unserem Auftauchen unterbrechen. Abseits der Geschäftsmeile liegen kiloweise kleine Fische zum Trocknen aus. Autoverkehr gibt es wenig, dafür umso mehr dreirädrige Tuk-Tuks sowie Fahrradrikschas, die man in Madagaskar Pousse-Pousses nennt. Umgerechnet zwei Franken kostet die zehnminütige Fahrt ins Hotel zurück. Der dürre Fahrer tritt kraftvoll in die Pedalen, seine angespannten Wadenmuskeln treten hervor. Wir zwei sitzen bequem auf der Hinterbank, und Roland kann so den verletzten Fuss und das Knie schonen.

Zurück ins kühlere Hochland

Von den Jeep-Fahrern gestern Abend verabschiedet, geht es heute auf Teer weiter. Salama holt uns mit dem Minibus ab, den ganzen Nachmittag sind wir auf Achse. Um zurück nach Tana zu gelangen, benötigen wir drei Tage. Zwar verkehren Inlandflüge, aber deren Flugpläne sind zu unzuverlässig für eine verlässliche Reiseplanung, meint Patrick sowie der Tourveranstalter – und somit hocken wir für insgesamt zwanzig Stunden im Bus. Bei heiterem Sonnenschein und weit geöffneten Fenstern flattern die Vorhänge im Fahrtwind. Schatten ist rar, Wasser trinken ein Muss. Bald fühle ich mich wie ein schmelzender Schokoladenhase in einem fahrenden Heissluftbackofen…

In Miandrivazo, dort wo vor einer Woche die Flussfahrt startete, nächtigen wir noch einmal, bevor wir allmählich dem Hochland entgegen kurven. Wolken quellen nun am Himmel und der Wind frischt auf. Kurz vor der Stadt Antsirabe zweigen wir auf eine Naturstrasse ab, die ins ländliche Grüne bis zu einem tiefen Kratersee führt. Dankbar für die Fahrpause, wandern wir auf einem schmalen Pfad rund um den grünblau schimmernden Tritriva-See, der von steilen Kraterwänden und Nadelwald umgeben ist. Obschon etwas Regen bereits von oben erfrischt, stürzen sich manche kopfüber in das kalte Nass – wir gehören nicht dazu.

Antsirabe liegt 1550 Meter über dem Meeresspiegel und gilt als höchstgelegene Grossstadt Madagaskars, umgeben von erloschenen Vulkanbergen. Im Südwinter von Juni bis August wird es hier sehr kalt mit nächtlichen Temperaturen bis zum Gefrierpunkt. Auch jetzt im Südsommer erwartet uns ein frischer Novemberabend, und wir fischen die Faserpelzjacken aus den Tiefen des Rucksacks. Das Abendessen in der Résidence Madalief am Stadtrand ist eine kulinarische Freude. In kleinen Schalen tischen uns die Gastgeber schmackhafte Gerichte auf – von raffiniert zubereitetem Karottensalat über Linsencurry bis pikanten Fleischbällchen. Natürlich fehlt auch weisser Reis nicht, das Hauptnahrungsmittel, das von vielen Madagassen dreimal täglich in rauen Mengen verdrückt wird. Reis wird im ganzen Land angebaut, überall dort, wo es genügend Wasser gibt.

Anderntags spulen wir weiter Kilometer ab und bringen die letzte Reiseetappe nach Tana hinter uns. Viele Lastwagen knattern über die löchrige Nationalstrasse, deren Asphalt mancherorts wie ein Flickenteppich anmutet. Pfützen erzählen vom gestrigen Regen, Kinder weisen am Strassenrand wild gestikulierend auf Schlaglöcher hin und erhoffen sich ein Trinkgeld. Schwarze Abgaswolken verpesten die Luft, in Ortschaften verursachen öffentliche Minibusse einen Stau. Maisfelder und asiatisch anmutende Reisterrassen ziehen am Busfenster vorbei, in Handarbeit pflügen Arbeiter das Land, sähen aus oder ernten. Am Strassenrand stehen grosse Kochtöpfe auf brennenden Feuern und gegarte Maiskolben werden feilgeboten.

Geschafft. Wir sind in der Hauptstadt zurück. Zehn Tage sind um, der erste Teil unserer Gruppenreise ist Geschichte. Erstaunlicherweise haben nur Roland und ich die gesamte Tour gebucht. Wir und Patrick verabschieden die anderen, und es dauert nur wenige Stunden, bis der zweite Teil mit neuen Gesichtern seinen Anfang nimmt. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Vor ein paar Tagen waren wir uns nicht einmal sicher, ob es für uns aus gesundheitlichen Gründen überhaupt weitergeht. Rolands Fuss ist noch immer viel dicker als normal und das Knie tut weh. Auch sein linker Ellbogen ist inzwischen erneut rätselhaft angeschwollen, was vor der Reise schon einmal der Fall war, der Arzt jedoch keine eindeutige Diagnose stellen konnte. Roland ist trotz allem zuversichtlich, ich hingegen ernsthaft besorgt. Gemeinsam hoffen wir, es kommt alles gut – und dass wir noch vielen Lemuren begegnen werden…

Wow – so eine coole Reise! Roland wollte es wissen…zum Glück alles gut gegangen.

Danke vielmals, Heidi. Das war tatsächlich eine wunderbare Reise. Ja, Roland hatte etwas Pech, aber immerhin konnten wir die gesamte Tour wie geplant machen… :-)